Pengantar:

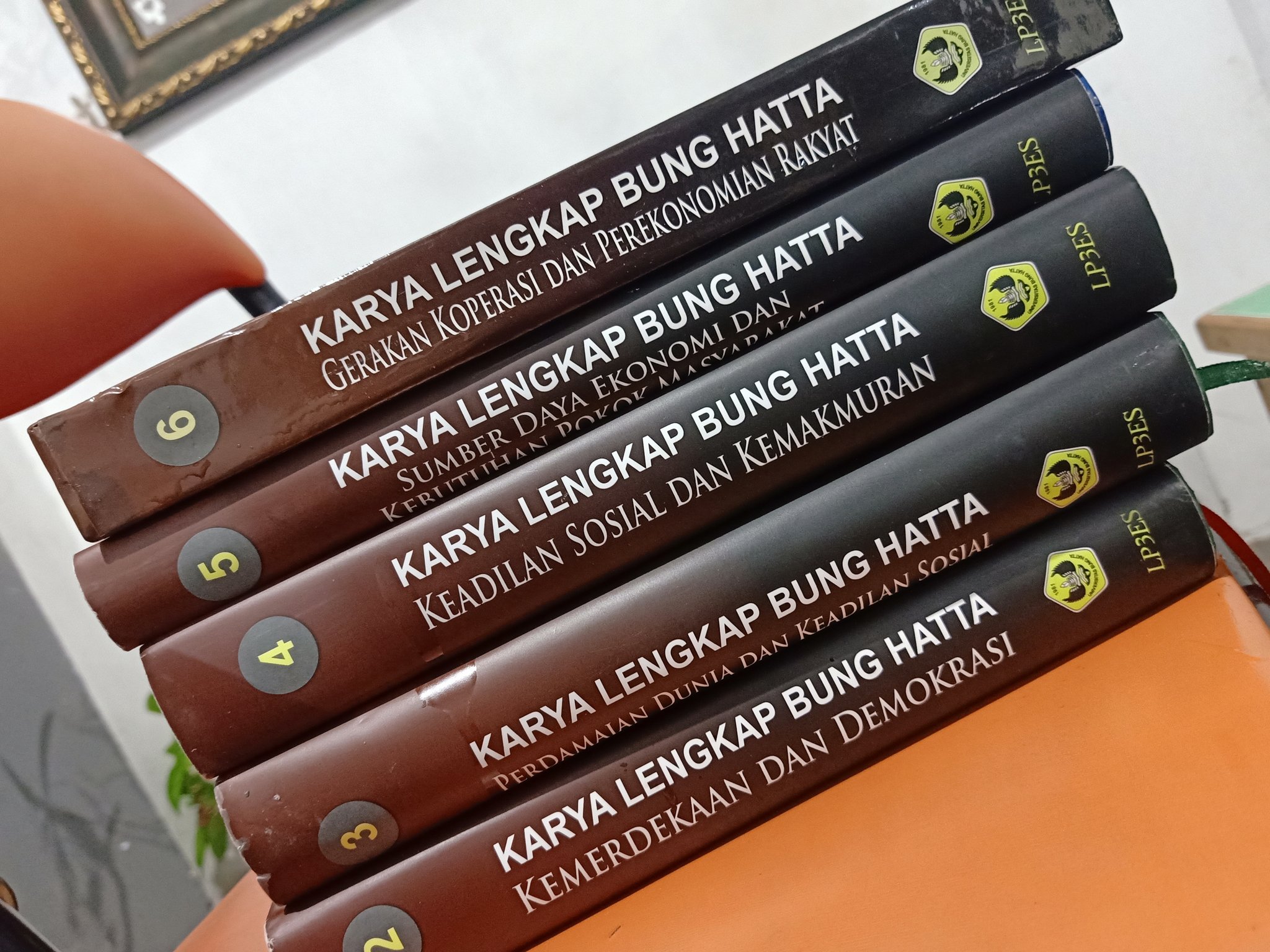

Hari ini, 119 tahun silam (12 Agustus 1902), Bung Hatta lahir di Bukittinggi. Amat banyak buku tentang sosok dan sepak terjang Proklamator ini. Pemikiran Bung Hatta telah banyak ditulis, termasuk oleh Bung Hatta sendiri. Sedemikian banyak pemikirannya tentang membangun negara-bangsa tercermin antara lain dari enam volume buku Karya Lengkap Bung Hatta terbitan LP3ES.

Dua tahun lalu, kami menerbitkan buku Untuk Republik: Kisah-Kisah Teladan Kesederhanaan Tokoh Bangsa. Ada 23 tokoh bangsa yang kami angkat, salah satunya Bung Hatta.

Berikut adalah isi lengkap tentang Bung Hatta (halaman 37-67). Foto-foto yang tertera di dalam buku tidak disertakan dalam tulisan ini.

***

“Bernisan bangga, berkafan doa.” (Iwan Fals, 1980)

Rasanya Bung Hatta adalah tokoh bersih dan sederhana yang paling dikenal masyarakat luas. Hatta adalah salah satu dari sedikit tokoh nasional yang akrab di mata dan hati rakyat Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Banyak orang yang dipanggil atau meminta dipanggil “Bung”. Tapi hanya ada tiga orang yang sebutan ini melekat erat dengan namanya, yakni Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Tomo. Buku ini tidak akan memaparkan pemikiran maupun biografi Bung Hatta secara detail, melainkan berfokus pada teladan-teladan kesederhanaannya yang mengharukan. (

Yang paling terkenal tentu adalah kisah sepatu Bally. Tak lama setelah wafat pada 14 Maret 1980, keluarganya menemukan lipatan guntingan iklan koran lama dalam dompetnya. Iklan sepatu Bally, rupanya. Bung Hatta semasa hidupnya tidak pernah menceritakan soal itu. Temuan itu sangat mengharukan karena mengungkap betapa Sang Proklamator ini ingin memiliki sepatu Bally itu, merek yang dikenal bermutu tinggi dan…. mahal. Sedihnya, Hatta yang tidak pernah punya keinginan macam-macam tapi sekalinya menginginkan sepasang sepatu saja tidak kesampaian, sampai akhir hayatnya.

Bung Hatta sesungguhnya lahir dari keluarga berada dan terpandang di Fort de Kock (Bukittinggi), 12 Agustus 1902 dari pasangan Muhammad Djamil dan Siti Saleha. Ketika Hatta berusia delapan bulan sang ayah meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian sang ibu menikah lagi dan melahirkan enam orang anak yang semuanya perempuan. Seumur-umur Hatta bak “penyamun di sarang perawan.” Sesungguhnya Bung Hatta sudah sangat terbiasa dikelilingi gadis-gadis sejak ia kecil. Nantinya ia dikaruniai tiga orang anak yang semuanya juga perempuan, yakni Meutia Farida, Gemala Rabi’ah, dan Halida Nuriah. Anehnya, Hatta sangat pemalu dan sering salah tingkah kalau berdekatan dengan perempuan yang bukan muhrimnya.

Karena latar belakang keluarganya yang berkecukupan dan terpandang, Hatta bisa masuk sekolah paling elite di era kolonial, yakni ELS (Europeesche Lagere School) yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak pejabat tinggi Eropa dan bangsawan lokal. Sejak duduk di sekolah menengah atau MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Padang, ia sudah tertarik pada pergerakan kebangsaan yang mencita-citakan kemerdekaan. Jiwa sosialnya tinggi. Meski berkecukupan, ia dibiasakan hidup sederhana, dan perduli dengan nasib orang di sekitarnya. Hatta mulai membenci para penjajah ketika menyaksikan sendiri di masa kecil tatkala salah seorang kerabatnya ditahan dan dipermalukan polisi kolonial di depan umum.

Sejak kecil pula Hatta dikenal jujur. Ia dipercaya menjabat bendahara Jong Sumatranen Bond. Di situ ia menyadari pentingnya arti keuangan bagi hidupnya perkumpulan. Tetapi sumber keuangan baik dari iuran anggota maupun dari sumbangan luar hanya akan lancar jika para anggotanya punya rasa tanggung jawab dan disiplin. Rasa tanggung jawab dan disiplin selanjutnya menjadi ciri khas sifat-sifat dasar Mohammad Hatta. Namun secara pribadi, Bung Hatta mirip dengan Bung Karno, yakni tidak terlalu mempersoalkan uang. Kalau ada ya syukur, kalau tidak ada, ya sudah.

Mirip pula dengan Bung Karno, usai kuliah selama 11 tahun di Belanda dan kembali ke tanah air di tahun 1932, Hatta tidak pernah ingin bekerja untuk mencari uang secara layak. Padahal almamaternya Rotterdam School of Commerce (sekarang Erasmus University Rotterdam) adalah perguruan tinggi jempolan yang alumninya gampang saja memperoleh pekerjaan bergaji tinggi. Hatta larut dalam pergerakan kebangsaan, dan seluruh waktunya dicurahkan hanya untuk itu. Sejak di Belanda pun kuliahnya agak terganggu akibat kesibukannya aktif berorganisasi dan berpolitik.

Sumber penghasilannya sebatas pada honor tulisan-tulisannya di berbagai media yang tidak seberapa. Media yang dikirimi artikel kebanyakan juga media pergerakan yang seringkali tidak menyediakan honor. Dalam kondisi seperti ini, maka tingkat kesejahteraan Hatta minim, dan ternyata Hatta santai saja. Ia tidak pernah merasa kaya, tapi juga tidak merasa susah. Biasa saja. Sikap seperti ini nampaknya merupakan kunci untuk terhindar dari jebakan pemujaan materi. Untuk tempat tinggal di Jakarta, ia menumpang di rumah kerabat. Kalau sedang ada uang, hampir seluruhnya habis untuk membeli buku-buku.

Reaksi keras Hatta terhadap pembuangan Soekarno ke Ende oleh Pemerintah Kolonial Belanda membuatnya di tahun 1934 dibui selama hampir setahun di penjara Glodok. Selama di penjara Hatta malahan bisa menulis satu buku berjudul “Krisis Ekonomi dan Kapitalisme”. Buku ini memberinya sedikit pemasukan. Pada Januari 1935, Hatta dan kawan-kawannya dibuang ke Tanah Merah, Boven Digoel, Papua.

Dalam pembuangan ini Hatta hanya membawa satu koper pakaian, tapi ada 16 koper buku yang diangkutnya! Mohammad Bondan salah satu tokoh yang sudah ada di sana bertanya, “Bung ini ke sini dibuang atau hendak buka toko buku?” Selama di pengasingan Hatta masih sempat menyurati teman-teman lamanya, khususnya di Belanda, guna memesan buku baru, bukan cuma buat dirinya tapi juga buku-buku pelajaran untuk anak-anak di sana.

Kepala dinas kolonial setempat, Kapten van Langen, menawarkan dua pilihan: bekerja untuk pemerintahan kolonial dengan upah 40 sen sehari dengan harapan bisa pulang ke Jawa, atau terima nasib menjadi orang buangan yang hanya akan menerima bahan makanan, tanpa harapan akan dipulangkan. Ketus Hatta menjawab bila ia mau bekerja untuk pemerintah kolonial di Batavia, saat itu ia sudah menjadi pejabat penting dengan gaji besar; jadi, sama sekali tidak perlu ia ke Tanah Merah hanya untuk menjadi kuli dengan gaji 40 sen sehari.

Selama di pembuangan Hatta secara teratur menulis artikel-artikel untuk surat kabar Pemandangan. Honorariumnya cukup untuk biaya hidup, bahkan ia bisa menyantuni kawan-kawannya yang memerlukan bantuan. Pandangan Hatta terhadap uang ringan saja; kalau ada ya di pakai, kalau tidak ada tidak usah dikejar-kejar.

Hatta dan Sjahrir dipindah ke Banda Neira, bertemu dengan tokoh pejuang lainnya seperti dr. Tjipto Mangunkusumo dan Mr Iwa Kusuma Sumanti. Para tokoh ini melakukan berbagai kegiatan pendidikan, sekaligus menularkan nasionalisme. Kalau kepergok pengawas, ada hukumannya. Suatu ketika Bung Hatta mendapat hukuman mengecat perahu sesuai warna bendera Belanda. Hatta hanya mengecat perahu tersebut dengan dua warna, yakni merah dan putih. Tidak ada setitik pun warna biru di perahu. Hatta diinterogasi karena dituduh melakukan agitasi politik. Hatta menjawab, warna biru tidak perlu karena perahu itu ada di laut, dan laut sudah berwarna biru. Kalah debat, si interogator terdiam, lalu mempersilakan Hatta kembali.

Sampai kepulangannya kembali ke Jawa dan saat proklamasi, Bung Hatta tidak kekurangan uang meskipun tabungan juga hampir tidak ada. Bung Karno mengingatkan sumpahnya untuk menikah setelah merdeka. Usianya saat itu sudah mendekati 44 tahun. Umur sekian belum ada pendamping bukan berarti Hatta “tidak laku”. Bagi kebanyakan orang sumpah tidak menikah sebelum Indonesia merdeka terlalu absurd. Kalau sampai akhir hayat belum merdeka, apa lantas menjomblo seumur hidup? Tapi Hatta tidak main-main dengan sumpahnya. Secara konsekuen Hatta memegangnya secara teguh. Urusan pribadi bisa menunggu, semuanya diutamakan bagi perjuangan. Caranya tidak hanya dengan membatasi pergaulan dengan perempuan, namun juga menghindari berbagai kegiatan dan makanan yang mungkin bisa memperbesar hasrat kelelakian. Hatta sering berpuasa sunah, dan tidak mau menyentuh daging kambing yang konon “berbahaya” untuk bujangan.

Teman-teman seperjuangan di Belanda sempat menganggap Hatta cuma ja’im alias sok suci. Suatu ketika diaturlah skenario mempertemukan Hatta dengan seorang gadis Polandia cantik dan sexy, yang dibayar mahal untuk merontokkan iman Hatta. Keduanya bertemu untuk makan malam di sebuah restoran, tapi tidak terjadi apa-apa. Ketika ditanya mengapa ia gagal, gadis Polandia itu kesal kepada teman-teman Hatta karena tiwas dandan ia dipertemukan dengan pendeta. Saking alimnya, Hatta dikiranya seorang pendeta.

Hatta pernah dijodohkan dengan Nelly, putri pamannya Ayub Rais, seorang pengusaha yang sudah seperti ayah angkat bagi Hatta. Sejak lama Ayub menyukai Hatta dan ia sayangi bagai anak sendiri. Ayublah yang menanggung biaya hidup Hatta saat bersekolah di Batavia hingga kuliah di Rotterdam.

Ayub pula, dengan risiko ikut ditahan intel polisi, yang menjemput kepulangan Hatta yang sudah punya reputasi sebagai “pemberontak” dari Belanda di Tanjung Priok, Juli 1932. Ayub benar-benar ditangkap Belanda karena ketahuan membawa Hatta dalam sebuah perjalanan bisnis ke Jepang pada Februari 1933. Kehadiran Hatta di Jepang menjadi sorotan media karena di Jepang ia ternyata sudah dikenal dengan sebutan “(Mahatma) Gandhi dari Jawa”. Belanda curiga karena karena di sana ia bertemu dengan para pejabat Jepang, termasuk menteri pertahanan dan sejumlah anggota parlemen. Hatta menolak perjodohan itu dengan halus. Saat itu Belanda sudah mencemaskan gelagat agresifitas militer Jepang. Sikapnya tetap tidak berubah ketika para sesepuh kampungnya yang bermukim di Batavia ikut sibuk membujuknya menikahi Nelly.

Setelah merdeka dan menjadi Wapres RI, BK menegur sudah tidak ada alasan bagi Bung Hatta untuk tidak menikah. Keduanya akrab bagai saudara. Jika sedang berdua saja, Hatta memanggil “No” (Kusno) kepada BK, sedangkan BK memanggilnya “Ta”. BK mengingatkan tidak pantas seorang wakil presiden tanpa pendamping, Bung Hatta menjawab, ya ia mau menikah. Ia pernah bertemu sekilas dengan seorang gadis menarik ketika berkunjung ke Institut Pasteur, Bandung. Namun Bung Hatta tidak berani mendekatinya. Sudah kenal lama? Belum kenal sama sekali. Siapa namanya? Tidak tahu. Jadi bagaimana? Karena Hatta cuma bingung, BK yang ambil inisiatif. Selidik punya selidik, ternyata gadis itu bernama Rahmi, putri sulung Abdul Rachim dari Aceh yang merupakan kawan dekat Bung Karno (karena itu putri-putri Bung Hatta memanggil eyang kepada Bung Karno.

Adalah Bung Karno pula yang bak Gatotkaca segera datang melamar malam-malam ke rumah Rahmi di Bandung. Saat itu situasi genting sehingga kedatangan BK disambut semprotan tuan rumah. Presiden sih presiden, tapi datang mendadak di malam buta begitu, bisa dikira rampok. Setelah rasa kaget sirna, BK disambut hangat. BK menjelaskan tengah membawa “misi kenegaraan”, melamar putri sulung tuan rumah sebagai istri Yang Mulia Wakil Presiden RI. Ketika orang tuanya menanyakan kesediaan Rahmi, Titi adiknya yang dari tadi nguping di kamarnya berteriak “Jangan mau! Dia sudah tua!” (Titi nantinya akan menikahi Laksamana R Subiyakto yang pernah menjabat KSAL).

Lamaran ternyata diterima, dan pernikahan berlangsung pada 18 November 1945 di Megamendung, Bogor. Apa mas kawinnya? Sebuah buku. Udah, itu aja. Bukannya perhiasan emas atau uang, Bung Hatta memberikan salah satu buku karyanya berjudul Alam Pikiran Yunani. Rupanya Bung Hatta benar-benar ketemu jodoh. Rahmi sama simpelnya dalam memandang hidup, khususnya soal materi. Ia menerima saja mas kawin aneh itu, dan tidak mengeluhkan aneka kesulitan di sepanjang kehidupan rumah tangganya. Selisih usia 24 tahun juga tidak menjadi persoalan. Ia pernah berkisah santai saja menjadi istri ketiga. Lho? Istri pertama Hatta itu sajadah, yang kedua buku-bukunya, yang ketiga baru Rahmi.

Banyak cerita tentang Hatta dan buku. Ketika hendak pulang ke Jawa dari Banda Neira, Hatta dan Sjahrir sempat bertengkar soal buku. Sjahrir ingin membawa keenam anak angkat mereka untuk disekolahkan. Hatta setuju, kalau ada sisa tempat setelah buku-bukunya terangkut semua. Sjahrir kesal anak-anak itu kalah dari buku. Jalan tengahnya sebagian anak dan sebagian buku yang dibawa. Yang ketiban sial ditinggal dan malahan harus menjaga buku-buku itu sampai semuanya terangkut ke Jawa adalah Des Alwi Abu Bakar.

Tatkala ditawan dan diasingkan ke Bangka pasca Agresi Militer II, Hatta sempat berkirim surat ke Rahmi di Jogja. Yang ditanyakan bukan bagaimana kondisi dapur keluarga, apakah beras masih sulit didapat, atau bagaimana keadaan putri sulungnya yang masih bayi; melainkan apakah buku-bukunya dirawat dengan baik atau tidak.

Bukunya ribuan, tapi Hatta hafal letak-letak dan urutannya. Ketika pindah dari rumah dinas ke rumah pribadi, yang ditugasi mengangkut dan menyusun kembali buku-buku itu adalah Muthalib, supir keluarga. Salah satunya tanpa sengaja diletakkan terbalik. Ketahuan, Bung Hatta mengomel, “Lib, orang itu tidak berjalan dengan kepalanya”. Hatta juga sayang kepada buku-bukunya. Suatu ketika salah seorang keponakannya meminjam bukunya, dan melipat salah satu halamannya. Ini pun ketahuan dan Hatta meminta keponakannya membelikan buku baru yang sama untuk menggantinya. Hatta tidak pernah tertarik berjalan-jalan atau nonton bioskop. Kalau libur, ia mengizinkan istri dan putri-putrinya nonton bioskop, tapi Hatta sendiri menghabiskan waktu di rumah menikmati buku-bukunya.

Bung Hatta tak sempat berlama-lama berbulan madu. Tak sampai dua bulan setelah menikah, mulai tanggal 4 Januari 1946 pemerintahan RI pindah ke Yogyakarta atas undangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Undangan datang di saat yang tepat karena situasi Jakarta kian membahayakan. Pasukan Sekutu (termasuk Belanda) sudah masuk ke Jakarta, dan konflik bersenjata sering terjadi. Jakarta tidak aman.

Pada saat bersamaan Hatta mulai mengalami kesulitan demi kesulitan keuangan. Bekal yang dibawanya sangat terbatas, dan negara bisa dikatakan tidak punya kas keuangan sehingga meskipun menjabat wakil presiden (juga nantinya perdana menteri dan menteri luar negeri) tidak ada gaji tetap yang bisa diandalkan. Pilihannya cuma hidup sesederhana mungkin karena bukan watak Bung Hatta untuk minta sana-sini.

Situasi benar-benar sulit ketika terjadi Agresi Militer Belanda, terutama yang kedua. Yogya diblokade, menutup pergerakan manusia dan barang. Bahan-bahan kebutuhan pokok terutama beras menjadi sangat sulit didapat; kalau pun ada, harganya tinggi, dan uang tidak ada. Di tengah kesulitan mencekik itu datang uang 500 gulden dari Sultan. Sulit untuk memastikan nilainya sekarang, tapi dikonversi ke dalam harga emas internasional dalam US$ di masa itu, nilainya kira-kira hampir setengah kilogram (tepatnya 468,4 gram) emas murni

Beruntung Prof Selo Sumarjan, sekretaris Sultan, yang membagikan bantuan menitipkannya kepada Iding Wangsa Wijaya, sekretaris Wapres RI, dan diterimakan kepada Rahmi Hatta, bukan langsung kepada Bung Hatta. Kalau langsung, ada kemungkinan dikembalikan karena Hatta sangat memahami beratnya beban dan tekanan Sultan di masa itu. Sultan cukup bijaksana untuk membagikan bantuannya kepada para istri. Bantuan Sultan menjadi satu-satunya sumber pemasukan setelah berlangsungnya Agresi Militer II Belanda.

Mungkin Sultan bercermin pada Bung Karno yang tak terlalu cermat dengan uang. BK menggunakan sebagian dana bantuannya untuk mencicil utangnya memborong lukisan. Cuma mungkin Sultan lupa Bung Karno jago merayu, sehingga ia bisa meminta uang belanja yang dipegang Fatmawati tiap kali Affandi atau Sindusudharsono Sudjojono mampir ke Gedung Agung untuk…. menagih utang! Tapi kalau Bung Karno tidak begitu, Istana Kepresidenan RI tidak akan memiliki koleksi lukisan-lukisan master piece sehebat sekarang.

Rahmi Hatta sangat bersyukur, berkat uang itu ia bisa lepas dari kesulitan keuangan selama di Jogja, bahkan sampai beberapa waktu di Jakarta. Bantuan diberikan tidak hanya kepada Bung Hatta dan Bung Karno, tetapi kepada semua pejabat pemerintahan pengasingan RI, termasuk ke para gerilyawan. Praktis Sultan pribadi yang menguras habis kas Keraton guna memikul seluruh biaya pemerintahan pengasingan RI selama sekitar empat tahun! Sungguh, Sultan merupakan “Sang Pemikul Republik”. Penyelamat negara di saat-saat yang paling genting.

Pemerintahan RI kembali ke Jakarta secara bergelombang mulai akhir tahun 1949, segera setelah Komisi Tiga Negara bentukan PBB memerintahkan penarikan mundur pasukan Belanda. Lagi-lagi Sultan, dalam kapasitas sebagai Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan RI, yang mewakili Indonesia dalam serentetan perundingan. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri Hatta masih ditawan Belanda. Pasukan itu baru pulang sepenuhnya ke ke negaranya setelah tercapainya kesepakatan Konferensi Meja Bundar 1949.

Sultan pula yang membujuk Jenderal Soedirman untuk meninggalkan daerah gerilya, kembali ke Jogja dan “berdamai” dengan Bung Karno. Sebelumnya Pak Dirman menolak himbauan pemerintah untuk meninggalkan markas gerilya sebelum semua tentara Belanda angkat kaki dari Indonesia. Tapi Pak Dirman tak kuasa menolak permintaan Ngarso Dalem, bukan semata-mata karena beliau adalah atasan langsungnya, tetapi lebih karena pribadi Sultan yang sangat ia hormati. Pak Dirman mengakui kepemimpinan Sri Sultan selama perang gerilya mempertahankan kemerdekaan.

Sekembalinya ke Jakarta, mulai tahun 1950 kondisi keuangan Bung Hatta membaik. Ia mulai menerima gaji resmi. Kemajuan terbesarnya secara materi adalah atas kebaikan kerabatnya Hatta mulai bisa mencicil rumah di Menteng, Jakarta Pusat. Jangan dibayangkan harga rumahnya sefantastis sekarang, meskipun di Menteng. Dulu penduduk Jakarta tidak sebanyak sekarang, dan malahan banyak rumah tinggalan pejabat Belanda dan Jepang yang kosong tak berpenghuni. Masalahnya baru muncul di kemudian hari. Karena letaknya di daerah mahal, Pajak Bumi dan Bangunan rumah itu mencapai puluhan juta per tahun; listrik juga mahal arena Hatta membuat perpustakaan pribadi yang cukup besar, dan ribuan buku itu harus dialiri AC selama 24 jam agar tidak mudah rusak.

Tidak diketahui harga pastinya, tapi Hatta bisa mencicilnya dari gaji wakil presiden yang sebesar Rp. 1.000 per bulan. Harga emas di tahun 1950 adalah US$ 40,24 per ons. Kurs rupiah untuk pertama kali didevaluasi dari 3,8 rupiah per dolar menjadi 7,6. Jadi, gaji Hatta kira-kira setara dengan 327 gram emas. Cukup besar. Hatta tidak betah utang berlama-lama. Hampir semua gajinya digunakan mencicil rumah. Hanya tersisa sedikit untuk keperluan dapur dan putri-putrinya, sehingga tidak ada bagian untuk hal-hal lain.

Hanya saja perlu dicatat bahwa pada masa-masa awal pemerintahan di tahun 1950-an, nilai tukar terhadap mata uang Indonesia (ORI, Oeang Republik Indonesia) terhadap gulden/rupiah terbitan De Javasche Bank susut dengan cepat. Inflasi menggila karena ekonomi masih dikuasai ratusan perusahaan Belanda. Hitungan di atas hanya menggunakan data-data resmi yang belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Harga emas mungkin murah, tapi tidak ada orang yang makan emas. Kegiatan produksi dan perdagangan belum pulih sehingga kelangkaan barang kebutuhan pokok sering terjadi. Bisa saja harga beras hampir sama mahalnya dengan emas.

Sebagai contoh, SK Trimurti menuturkan bahwa biaya untuk hidup biasa-biasa saja dengan suami dan dua anak di Jogja selama Republik beribukota di sana, sekitar Rp. 3.000 per bulan. Biaya hidup di Jakarta tentu lebih. Pada masa ini kuasa peredaran uang ternyata masih ada di tangan De Javasche Bank yang masih dikontrol Belanda, sampai akhirnya dinasionalisasi pada tahun 1951.

Meski sukses di bidang politik, khususnya dalam KMB, PM Hatta tidak begitu berhasil menata ekonomi yang justru kian kacau-balau selama dekade 1950an. Mata uang rupiah terus menerus terkikis nilai tukarnya. Bukan salah Hatta atau para menterinya, tapi ekonomi Indonesia saat itu sebenarnya memang belum merdeka. Pasca KMB, kekuatan ekonomi Belanda masih bercokol dengan kokoh melalui ratusan perusahaannya. Yang lebih utama, Belanda masih mengontrol peredaran uang. Bagaimana ekonomi mau ditata menurut rencana kaum Republiken kalau uangnya masih dikendalikan Belanda?

Penguasaan ekonomi Belanda mencengkeram erat Indonesia sejak zaman VOC. Di lingkungan masyarakat awam seringkali ada kerancuan tentang VOC, Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Belanda sebagai pihak yang menjajah Indonesia. Yang pertama masuk ke Nusantara adalah VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie)atau Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 yang menghimpun para pengusaha besar Belanda.

Pengurus VOC semula ada 60 orang, utusan dari para pemilik modal. Dinilai terlalu banyak maka lantas disusutkan tinggal 17 orang, Merekalah yang disebut Dewan 17 (De Heeren Seventien atau Tuan-Tuan 17). Setelah VOC kian banyak urusannya maka Dewan 17 mengangkat pejabat resmi guna menanganinya yang disebut Gubernur Jenderal (Raad van Indie). P ieter Both pada tahun 1610 diangkat sebagai Gubernur Jenderal VOC pertama.

VOC khusus dibentuk gina mencari jalur-jalur perdagangan rempah dengan kawasan Asia. Persekutuan dagang diperlukan karena ekspedisi samudra menelan biaya yang sangat besar. Nantinya karena ukurannya begitu besar, VOC nantinya diizinkan memiliki pasukan bersenjata dan mencetak uang sendiri. Karena corak ini, VOC sejak awal dekat dengan pemerintah Kerajaan Belanda. Berkat kedekatan itu, VOC memperoleh hak monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia dari Kerajaan Belanda.

Setelah berjaya selama lebih dari seabad, VOC menjadi begitu besar sehingga sulit dikelola. Ekspedisi militer di berbagai tempat menggerus keuntungannya sehingga VOC terlilit utang yang kian besar, sampai pada akhirnya bangkrut. Aset terbesarnya, yakni wilayah jajahan di Hindia Belanda terlalu menggiurkan untuk dibiarkan lepas, sehingga Kerajaan Belanda di tahun 1800 mengambil seluruh aset dan utang VOC. Sejak saa itu Hindia Belanda resmi menjadi koloni milik Kerajaan Belanda. Untuk mengelolanya, maka dibentuk Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda yang ukurannya ternyata jauh lebih besar ketimbang Pemerintah Belanda sendiri. Untuk pengelolaan harian, gubernur jenderal melapor ke menteri urusan jajahan, namun untuk hal-hal penting, yang berwenang membuat keputusan adalah Raja/Ratu Belanda, sebelum kemudian diambil alih Parlemen Belanda. Praktis, gubernur jenderal bisa kapan saja melapor langsung ke perdana menteri.

Besarnya biaya pengambil-alihan Hindia Belanda membuat Pemerintah Belanda terlilit utang. Di Hindia Belanda sendiri ternyata persoalan ekonomi lebih memusingkan dibandingkan dengan masalah ekonomi domestik Belanda yang ukurannya hanya sekitar Jawa Barat. Dalam banyak hal, beban tugas gubernur jenderal tak kalah peliknya dengan tugas perdana menteri. Di awal abad ke-19 itu, berbagai macam kebijakan keuangan harus dilakukan sendiri oleh gubernur jenderal tanpa bantuan dari bank sentral seperti layaknya sebuah perekonomian modern yang berbasis uang. Pemerintah juga sangat kewalahan menghadapi kebijakan moneter dan fiskal tanpa adanya lembaga keuangan lainnya serta dalam neraca perdagangan juga Pemerintah Hindia Belanda sangat membutuhkan emas dan perak untuk membiayainya. Kian dirasakan perlu bank sirkulasi khusus untuk Pemerintah Hindia Belanda. Bahkan, salah satu sebab kebangkrutan VOC adalah kegagalannya mengatur sistem moneternya sendiri.

Pada 16 Juli 1823, Kerajaan Belanda mengirimkan rancangan pembentukan sebuah bank sentral yang akan disebut Der Nederlandsceh Oost-Indische Bank. Dengan restu dan Raja Willem I, didirikanlah De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi milik pemerintah Hindia Belanda pada 9 Desember 1826. Pemegang saham terbesarnya adalah Pemerintah Hindia Belanda, Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) dan beberapa hartawan seperti Baron Du Bus de Gisignies. Bankir senior C. De Hann dipilih sebagai presiden direktur pertamanya. De Javasche Bank mulai beroperasi penuh sebagai bank sirkulasi (mencetak dan mengedarkan uang sendiri) sejak 20 April 1830.

Posisi De Javasche Bank bersifat semi-pemerintah, selain perannya sebagai bank sentral yaitu mempunyai hak monopoli untuk mengeluarkan uang kertas, kasir pemerintah, dan mengatur sistem moneter negara, De Javasche Bank juga berfungsi eperti bank umum yang berhak mengeluarkan kredit kepada perorangan/perusahaan. Yang tak kalah pentingnya, bank inilah yang menyelenggarakan sistem kliring antar-bank di Hindia Belanda.

Pada tahun 1922 De Javasche Bank telah berkembang menjadi salah satu bank sentral terbesar di dunia, yang aset-asetnya menyaingi Bank Sentral Belanda. Selain kantor pusatnya di Batavia, De Javasche Bank telah memiliki 16 kantor cabang, yaitu Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Kediri, Kutaraja, Medan, Padang, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, dan Manado. Serta terdapat beberapa kantor lainnya di luar negeri seperti Amsterdam, Belanda, dan New York, Amerika Serikat.

Bertolak dari semangat menggebu, para pejuang mencoba mendirikan sendiri bank sentralnya dengan dipelopori oleh RM Margono Djojohadikoesoemo (kakek Prabowo Subianto). Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara (diangkat 19 Agustus 1945) mengusulkan perlunya dibentuk sebuah bank sentral (UUD 45 menggunakan istilah bank sirkulasi). Kabinet pertama RI menyetujuinya, dan menunjuk Margono untuk mempersiapkan segala sesuatunya tanggal 19 September 1945, dengan lembaga “Jajasan Poesat Bank Indonesia”.

Jajasan Poesat Bank Indonesia (JPBI) melalui BNI 46 diberi wewenang oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan sebagai bank umum yang memberi kredit, mengeluarkan obligasi, menerima simpanan giro, deposito, dan tabungan, serta memberikan informasi dan penerangan dalam bidang ekonomi. Tak sampai setahun sayap operasionalnya berupa sebuah bank terbentuk dan menjadi BUMN pertama RI. Untuk mudahnya, bank itu dinamakan Bank Negara Indonesia 1946 (disingkat BNI 46). Kabinet Sjahrir mengeluarkan Perpu no. 2/1946 tanggal 15 Juli 1946 yang mengesahkannya sekaligus mengangkat Margono sebagai direktur utamanya yang pertama, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 1946.Indonesia

Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) adalah mata uang pertama yang dimiliki Indonesia setelah proklamasi. Beredar sejak 30 Oktober 1946, ORI ini menjadi alat pembayaran sah dan menjadi lambang utama kemerdekaan Indonesia. Dibandingkan uang lain pada umumnya di masa itu uang ORI ini memiliki desain sangat sederhana hanya dengan duawarna. Bisa dikatakan desainnya tidak menarik dan penampilannya kurang meyakinkan, apalagi kalau dibandingkan dengan uang terbitan DJB sebelum datangnya Jepang, maupun uang Jepang yang juga diterbitkan DJB.

Dengan munculnya ORI maka uang Jepang dan uang terbitan DJB sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. ORI tampil dalam bentuk uang kertas bernominal satu sen dengan gambar muka keris terhunus dan gambar belakang teks UUD 1945. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Pemerintah juga menyatakan 1 ORI setara dengan 0,5 gram emas.

Dalam prakteknya, ternyata BNI 46 sangat sulit menjalankan tugasnya. Datang dan perginya Jepang mengacaukan sistem moneter di Indonesia. Saat itu tidak ada mata uang tunggal yang diterima semua elemen masyarakat. Masih ada uang Jepang, ada pula gulden Belanda, dan sisa-sisa uang Roepiah terbitan De Javasche Bank sebelum kedatangan Jepang. Nantinya ada pula mata uang tiap negara bagian di masa RIS. Tapi tantangan utamanya adalah ketiadaan pengalaman manajerial dan infrastruktur keuangan, serta minimnya logam mulia sebagai modal. BNI 46 hanya bisa berfungsi sebagai bank komersial, dan tak mampu bertindak sebagai bank sirkulasi.

Keadaan memburuk setelah kedatangan Sekutu yang didomplengi Belanda sejak September 1945 yang memaksa pemerintahan RI mengungsi ke Jogja sejak akhir Desember 1945. Belanda bertindak cepat memulihkan berbagai pranata dan lembaga militer, sosial dan ekonomi kolonial, termasuk menghidupkan kembali De Javasche Bank (DJB) sebagai bank sirkulasi yang kecuali persediaan emas dan valuta asing (habis digondol Jepang) masih menyisakan infrastruktur keuangan yang memadai, termasuk para personelnya. Belanda menginjeksikan sejumlah besar emas dan valuta asing sebagai modal pengganti.

Belanda (NICA) yang tidak mengakui kemerdekaan RI memutuskan segera mengoperasikan kembali DJB, dan menerbitkan uang sendiri yang lazim disebut sebagai “uang NICA”. Ternyata uang ini lebih laku dan lebih disukai para pelaku ekonomi. Indonesia sendiri secara defacto masih terbelah menjadi dua yaitu wilayah pemerintahan Republik Indonesia dan wilayah pemerintahan yang dikuasai NICA. Uang tidak kenal nasionalisme.

Mereka yang memperjuangkan kemerdekaan pun lebih bisa mengandalkan uang terbitan DJB ketimbang yang diterbitkan JPBI dan BNI 46.

Para pedagang, pekerja dan pelaku ekonomi lainya lebih suka menerima uang DJB yang lebih terpercaya. Sirkulasi uang DJB terus meluas hingga awal 1950an. BNI 46 kian tidak mampu bersaing. Resminya, 1 ORI sama dengan 1 gulden uang NICA. Tapi kenyataannya tidak demikian. Karena tidak terlalu dipercaya atau disukai, tetapi terutama karena dicetak secara besar-besara (pemerintah membutuhkan banyak dana) nilai tukar ORI susut dengan cepat. Nilai 1 NICA dalam penukaran resmi harus ditebus dengn 3 ORI. Di pasar gelap, 1 NICA bahkan kadang harus ditukar dengan 7 ORI.

Selama periode 1945-1949 DJB terus membuka cabang-cabang kantornya di beberapa kota di Indonesia. DJB terus berkembang meskipun pada periode itu, terjadi banyak pertempuran antara Indonesia kontra pasukan NICA. Ia mampu bertahan karena memang dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi. Kedudukan DJB justru kian kokoh karena KMB mengukuhkan DJB sebagai bank sirkulasi/bank sentral di wilayah Republik Indonesia Serikat. Pihak RIS bahkan dituntut melindungi semua kepentingan ekonomi Belanda, termasuk keberadaan ratusan perusahaan Belanda. Ada ketentuan KMB ini memaksa pemerintah RU mengubah statuta BNI 46 menjadi hanya sebagai bank pembangunan.

Bung Hatta mundur sebagai perdana menteri pada 6 September 1950, segera setelah RIS dibubarkan oleh pihak Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1950. RI dan BF bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan negara yang bersifat kesatuan dan parlementer (UUDS 1950), Bung Hatta yang saat itu tidak punya partai politik sendiri harus kembali ke jabatan pertamanya sebagai Wakil Presiden RI.

Pembubaran RIS dibalas Belanda dengan mengeraskan sikap terhadap Indonesia. Soal Papua Barat ditunda-tunda, dan perusahaan-perusahaan Belanda justru tidak malu-malu dalam menunjukkan dominasinya ekonominya. Ada sekitar 40.000 hingga 50.000 orang Belanda yang bisa bergerak bebas di Indonesia tanpa perlu mengubah kewarganegaraan.

Sadar akan pentingnya sebuah bank sentral yang mampu berfungsi secara penuh, pemerintah RI mulai mempertimbangkan nasionalisasi DJB. Namun di sisi lain disadari pula bahwa hubungan dengan Belanda masih penting sehingga ditempuhlah cara damai dan normal dalam nasionalisasi, yakni dengan membeli DJB dengan harga lebih mahal dibandingkan nilai sahamnya. Kabinet Natsir gagal mengupayakan hal itu karena tidak mampu mengajukan usulan yang bisa diterima parlemen RI maupun pihak DJB.

Penggantinya adalah Kabinet Sukiman-Suwirjo yang hanya memerintah selama 10 bulan pada tahun 1951-1952, namun meninggalkan jasa besar bagi Republik, yakni terciptanya rumusan pengambil-alihan DJB yang bisa diterima semua pihak. Parlemen mengesahkannya dengan menetapkan UU No. 24/1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank.

Menteri Keuangan Jusuf Wibisono mengumumkan DJB dinasionalisasi dengan menebus sahamnya 120 persen dari harga pasar, atau 360 persen jika bisa dibayar dalam Rupiah. Seluruh staf manajerial dan personal dipertahankan, termasuk segenap kantor dan asetnya. Yang diganti hanya pimpinan puncaknya, disusul dengan para direksinya. Pemerintah menunjuk Mr Syafruddin Prawiranegara sebagai presiden direkturnya yang baru. Perlu waktu hingga dua tahun untuk merampungan nasionalisasi yang aspek legal dan keuangannya sangat rumit itu.

Kembali ke Bung Hatta. Ada satu kisah berkenaan dengan Syafruddin yang menjadi bukti kejujuran Hatta. Suatu hari, di tahun 1950, begitu Hatta pulang ke rumah ia langsung ditanya Rahmi tentang kebijakan pemotongan nilai mata ORI (Oeang Republik Indonesia) Rp. 5,- ke atas menjadi hanya separuhnya. Akibat kebijakan itu, Rahmi tidak bisa membeli mesin jahit yang diidam-idamkannya, padahal, ia sudah cukup lama menabung untuk itu, Hatta menjawab, “Sunggguh pun saya bisa percaya kepadamu, tetapi rahasia ini tidak patut dibocorkan kepada siapa pun. Biarlah kita rugi sedikit, demi kepentingan seluruh negara. Kita coba menabung lagi, ya”. Bayangkan, apa yang akan dilakukan pejabat sekarang di posisi Hatta? Diam-diam ia akan menukarkan rupiahnya ke aset lain seperti emas, misalnya, lalu menjualnya lagi dengan harga baru. Hanya dalam waktu singkat ia bisa untung berkali-kali lipat. Syukurlah standar moral para pejabat kita saat itu jauh lebih tinggi.

Sikap hemat Hatta dan dukungan Rahmi membuahkan hasil. Rumah terbayar lunas dengan cepat berkat adanya pembayaran royalti. Hatta bisa menyisihkan sebagian gaji untuk menyenangkan keluarga dan membantu kerabat atau kenalan yang memerlukan, bahkan bisa naik haji dengan biaya sendiri di tahun 1952.

Selama di pemerintahan Hatta mewajibkan seluruh stafnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan. Ia pernah memarahi sekretarisnya, I Wangsa Wijaya, yang menggunakan tiga lembar kertas Sekretariat Negara untuk membuat surat kantor wapres. Hatta memintanya memakai uang kas wapres membeli tiga lembar kertas untuk mengganti tiga lembar kertas SekNeg tersebut. Kesannya super pelit, tetapi Hatta selalu berusaha untuk tidak mengambil apa yang bukan haknya, seremeh apa pun itu.

Pada tahun 1950 Siti Saleha, ibu Bung Hatta ingin bertemu. Hatta minta bantuan kemenakan tirinya, Hasjim Ning, untuk menjemput ke Sumedang. Hasjim usul agar diperbolehkan menggunakan mobil dan supir Bung Hatta saja, dengan pertimbangan sang ibu akan sangat bangga apabila dijemput dengan mobil seorang Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri RI. Namun dengan tegas Bung Hatta menjawab, “Tidak bisa. Mobil itu bukanlah kepunyaanku, tapi kepunyaan negara.”

Menurut I Wangsa Wijaya, Bung Hatta tidak suka menghamburkan uang untuk berbelanja ini dan itu. Bung Hatta juga nyaris tidak pernah memanfaatkan kunjungannya ke luar negeri untuk bersenang-senang. Satu-satunya hiburan Hatta adalah mengunjungi toko buku dan membenamkan diri di antara rak-rak buku selama berjam-jam.

Ketika situasi negara sedikit membaik, Bung Karno memutuskan untuk menunaikan ibadah haji bersama keluarga dan staf inti di tahun 1952. Bung Hatta tertarik, tapi ia tidak bergabung dengan pesawat kepresidenan. Ia bersama keluarga dan staf dekat menggunakan pesawat komersial. Hatta membiayainya dari hasil royalti kumpulan tulisannya ke dalam sebuah buku berjudul Verspeide Geschriften yang terbit di Belanda, plus tabungan dari honor-honor tulisan lainnya. Honor itu lumayan besar sehingga memungkinkan Hatta mempercepat pelunasan pembelian rumah dan masih ada sedikit sisa untuk ditabung.

Ketegasan serupa diterapkan ke putri-putrinya, Gemala Rabi’ah Hatta, putri kedua, bercerita saat menempuh kuliah di School of Medical Record Administration, Australia. Uang saku yang terbatas dari beasiswa Colombo Plan membuatnya mengambil pekerjaan paruh waktu. Kebetulan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney membutuhkan tambahan tenaga juru ketik. Gemala mahir mengetik dengan 10 jari. Ia pun menyisihkan akhir pekannya untuk bekerja di Kantor Konsulat. Suatu ketika, sekitar awal Maret 1975 saat Gemala mau mengeposkan surat ke ayahnya ternyata amplop miliknya sudah habis. Ia pun memakai amplop milik Konsulat yang ada cap resminya.

Akhir bulan datang surat balasan dari ayah tercinta. Dalam penutup suratnya Bung Hatta memberikan nasihat dengan nada tegas, “Ada yang satu Ayah mau peringatkan kepada Gemala, kalau menulis surat kepada Ayah dan lain-lainnya, janganlah dipakai kertas Konsulat Jenderal RI. Surat-surat Gemala kan surat pribadi, bukan surat dinas. Jadinya tidak baik dipakai kertas Konsulat itu.”

Putri bungsunya, Halida, juga mengalaminya. Ketika kuliah di Universitas Indonesia, setiap semester Halida ikut antre di loket kampus membayarkan uang semester sebesar Rp. 30 ribu. Belakangan ia diberitahu pihak kampus, sebagai anak perintis kemerdekaan (jadi bukan cuma untuk anak Bung Hatta), ia bisa dibebaskan dari uang semester sampai lulus. Caranya sekedar menyerahkan surat keterangan. Bung Hatta menolak, ia bersikeras tetap membayar uang kuliah putrinya itu. Ia berpesan kepada putrinya bahwa ayahnya masih bisa membayar; keistimewaan itu biarlah untuk mereka yang memang tidak mampu membayar.

Meskipun kalem, sekali mengambil sikap Bung Hatta tidak bisa digeser. Orang menyebutnya kaku, tapi itulah Hatta. Dalam pergaulan Hatta menyadari ia bukan orang supel, humoris atau pandai mengambil hati. Ia nyaman hanya di lingkungan yang at intelektualnya setara. Kalau sudah berada di habitatnya barulah Hatta bisa bercanda dan tertawa-tawa. Jika tidak, ia takkan memaksa diri menyenangkan orang lain. Ia memilih diam saja.

Ada perbandingan menarik antara tiga tokoh, yakni Bung Hatta, Pak Harto dan Bung Karno. Hatta bisa bicara tanpa canggung dengan kalangan atas termasuk Ratu Juliana; tapi Hatta tidak cukup sabar untuk bicara lama dengan mereka yang kecerdasan atau wawasannya tidak setara. Karenanya Hatta tidak pernah terlihat berbincang-bincang dengan tukang becak, misalnya. Hatta juga tidak lantas berpura-pura. Pak Harto kebalikannya. Ia menikmati obrolan dengan kelompencapir atau peternak bebek di sawah. Tapi dalam pertemuan dengan kepala negara lain Pak Harto nampak canggung, bahkan ada kesan minder. Hanya Bung Karno yang bisa berbicara secara hangat dengan John F. Kennedy sama santainya seperti ia ngobrol dengan petani Marhaen.

Bertolak dari karakter itu, Hatta adalah sosok ayah yang dicintai, namun guru les yang kalau bisa dihindari saja oleh putri-putrinya. Jika putrinya tidak cepat mengerti atau dianggapnya kurang serius, bakalan kena semprot; omelan maksimal adalah “bodoh benar anak ini”. Gemala konon yang di masa kecil paling sering kena omelan seperti itu. Karenanya, ia mendedikasikan gelar doktornya untuk mengenang sang ayah. Des Alwi, anak angkat Bung Hatta pernah kena damprat karena di rapornya ada satu angka merah. Ancaman hukumannya kalau itu terulang, Des harus pulang ke Banda Neira tapi tidak boleh naik pesawat terbang. Kapal laut? Bukan, berenang!

Bung Hatta tidak mau tawar-menawar soal ketepatan waktu. Suatu ketika ia ke bandara untuk melakukan kunjungan resmi ke suatu tempat. Ketika menunggu di bandara ia diberitahu pesawat akan datang lebih cepat. Bung Hatta malahan tidak suka, ia memerintahkanpesawatuntukmuter-mutersebentardiudara,agarbisamendarattepat seperti jadwalnya. Emangnya bajaj, d isuruh keliling dulu baru nyamper?

Hatta dan keluarga tidak lama menikmati kondisi berkecukupan itu,. Hanya sekitar enam tahun. Merasa ada ketidakcocokan serius dengan BK sebagai presiden, Hatta mulai menilai keberadaan dirinya tidak diperlukan di pemerintahan. Hatta mundur karena ada gejala otoritarianisme yang kuat di pihak BK. Di sisi lain ia merasa jabatannya sebagai wakil presiden hanya membebani negara. Saat itu yang berlaku adalah UUD Sementara 1950 yang menganut sistem parlementer. Dalam sistem ini, fungsi presiden hanya seremonial. Kalau presidennya saja banyak menganggurnya, apalagi jabatan wakil presiden yang dalam penilaian Hatta menjadi tidak ada gunanya.

Des Alwi berkisah Hatta tatkala menjabat perdana menteri sangat bergairah menjalankan berbagai macam tugas. Tapi ketika hanya berstatus sebagai wakil presiden. Hatta seringkali nampak lesu. Dalam status itu ia hanya bisa mengurusi soal koperasi, sementara ia menyaksikan sendiri begitu banyak yang harus dibereskan dan dibenahi. Hatta merasa kurang berguna. Apa yang ia berikan tidak sepadan dengan segala biaya yang dikeluarkan negara untuknya. Sikap seperti ini tentunya saja langka. Biasanya orang malahan suka kalau pekerjaan atau tanggung jawab kecil tapi gaji dan fasilitas besar.

Pemilu 1955 memunculkan kabinet dengan Ali Sastroamidjojo sebagai perdana menteri. Namun dalam banyak hal BK maunya menjadi penentu. “Aku tidak mau cuma jadi stempel karet!: kata BK berulangkali. Ketika pengembalian Irian Barat oleh Belanda tertunda-tunda, BK mendesak pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Mohammad Natsir mengingatkan, itu sudah keputusan kabinet dan yang mengatur kabinet adalah perdana menteri., bukan presiden Sejak saat itu hubungan BK-Natsir merenggang.

Ketika Kabinet Ali II jatuh, BK mengambil langkah inkonstitusional yang menurut Hatta tidak bisa ditolerir. BK sebagai presiden menunjuk BK sebagai warga negara menjadi formatur untuk membentuk kabinet baru. Hatta memprotes keras pelanggaran itu, tapi diabaikan. Bosan berdebat tanpa hasil melawan BK, Hatta mengumumkan segera setelah Majelis Konstituante terbentuk, ia akan mundur sebagai wapres. Bujukan para tokoh lain termasuk BK sendiri tidak dapat mengubah pendiriannya. Pada tanggal 20 Juli 1956, Mohammad Hatta menulis sepucuk surat kepada Ketua DPR pada saat itu Mr. Sartono

Kartodirdjo yang isinya pada intinya menyampaikan pengunduran diri dan meminta pengesahan DPR, Mr Sartono Kartodirdjo kaget dan pimpinan partai-partai politik juga kaget. DPR berusaha menolak secara halus permintaan Hatta dengan berlagak pilon, mendiamkan saja surat itu. Tapi pada 23 November 1956, Bung Hatta menulis surat susulan yang isinya sama. DPR sulit mengelak lagi. Maka pada sidang DPR pada 30 November 1956, DPR akhirnya menyetujui permintaan Mohammad Hatta untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden, jabatan yang telah dipegangnya selama 11 tahun. Terhitung 1 Desember 1956, secara resmi Hatta meletakkan jabatan sebagai wakil presiden, bahkan mundur pula dari berbagai kegiatan politik praktis. Mr Sartono nantinya juga mundur ketika BK memberlakukan Dekrit Presiden 1959 serta membubarkan DPR hasil pemilu 1955, dan mengisinya dengan orang-orang pilihannya sendiri.

Setelah mengundurkan diri dari jabatan Wapres pada tahun 1956, keuangan keluarga Bung Hatta mengalami kemunduran drastis. Uang pensiun yang didapatkannya amat kecil, dan tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hatta menolak tawaran jabatan apa pun, termasuk direktur/komisaris BUMN, duta besar atau jabatan bergaji tinggi lainnya. Tegas berulang-ulang Hatta menyatakan tidak mau makan gaji buta. Hatta juga tak mau menerima bantuan atau pinjaman tanpa ikatan dari siapa pun, termasuk dari kerabat dan sahabat. Di usia senja Hatta malahan menekuni lagi profesi seperti di zaman perjuangan, yakni menjadi penulis dan sesekali menjadi pembicara dengan imbalan ala kadarnya. Hatta mengaku hanya itu yang bisa ia lakukan, dan ia tidak mengeluh.

Polisi lintas generasi akan malu kalau bertemu Jenderal Hoegeng yang kejujurannya tidak diragukan. Tapi Hoegeng mengaku malu dan merasa hatinya diremas-remas ketika tahu tidak terlalu lama setelah mundur, uang tabungan Hatta tinggal Rp 200 saja. Bukan 200 dolar atau 200 juta, tapi cuma 200 perak! Gaji seorang guru madya di masa itu sekitar Rp 85 (pengalaman paman penulis), biasanya sudah habis di minggu kedua.

Hanya saja, anehnya Bung Hatta tidak pernah menceritakan alasan sesungguhnya ia mundur sebagai wapres secara terbuka. Lebih aneh lagi, Hatta tidak mau mengritik BK yang sesuai perkiraannya kian otokratis dan otoriter. Puncaknya adalah terbentuknya Demokrasi Terpimpin, yang lalu menempatkan BK sebagai presiden seumur hidup. BK praktis adalah seorang diktator meskipun ia tidak sekejam Ferdinand Marcos atau Mao Tse Tung. Hatta tidak memusuhi BK, bahkan tetap menganggap secara pribadi BK adalah saudaranya, dan itu ia buktikan ketika BK mulai jatuh menyusul terjadinya G30S PKI.

Untuk sekedar menjamu tamu-tamu yang terus berdatangan saja Rahmi Hatta harus putar akal. Salah satu putrinya, mungkin cuma bercanda, usul agar di ruang tamu disediakan tempat sumbangan dari para tamu. Bung Hatta marah dan sedih dengan usulan itu. Begitu juga ketika ketiga putrinya sepakat memecah celengan mereka untuk diberikan sebagai hadiah ulang tahun sang ayah. Hatta sampai tidak sanggup berkata-kata.

Di sebuah media Rahmi Hatta mengenang Bung Hatta suatu ketika terkejut menerima tagihan listrik yang jauh lebih tinggi daripada biasanya. “Bagaimana saya bisa membayar dengan pensiun saya?” katanya. Bung Hatta lalu mengirim surat kepada Gubernur DKI Ali Sadikin, tidak untuk minta keringanan atau bantuan, melainkan agar memotong di muka uang

pensiunnya bulan mendatang untuk bayar rekening listrik bulan itu. Bang Ali pun tercenung membacanya, tapi ia tahu kalau ia membantu uang justru akan membuat Bung Hatta tersinggung, Ia pun memerintahkan aparat Pemprov DKI mengatur agar tagihan air PAM dan listrik tidak lagi dikirim ke rumah Bung Hatta, melainkan ke Pemprov DKI, dan Pemprov yang akan membayarnya.

Bung Hatta terlanjur tinggal di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Tanah di jalan ini sekarang lebih mahal ketimbang tanah di Beverly Hills AS. Kini harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah per meter! Tapi tidak ada yang berani usul agar Bung Hatta menjual rumahnya. Bang Ali mengambil inisiatif memangkas hitungan PBB rumah itu hingga sekecil mungkin. Catatan: sepeninggal Bang Ali, dan sejak Bung Hatta wafat, pengecualian itu hilang hingga ahli waris Bung Hatta yang kini repot membiayai rumah itu.

Hatta menyaksikan dengan perasaan tertekan ketika Indonesia jatuh dari satu diktator ke diktator berikutnya. Tak kalah sedihnya ketika ia menyaksikan nasib sahabat dan saudaranya,BK,setelahkekuasaannyadipretelijuntamiliterSoehartohinggatakbersisa. Sebisanya Hatta memberi perhatian. Berkali-kali Hatta mengirim surat kepada Jenderal Soeharto agar negara menuntaskan status hukum BK serta memberi perawatan kesehatan yang lebih baik bagi BK yang menderita gagal ginjal. Semua surat Hatta tidak ditanggapi.

Ketua tim dokter kepresidenan dan mantan rektor UI Prof Mahar Mardjono pernah membuat pernyataan mengejutkan di tahun 1998 bahwa ia “tidak terlalu menyalahkan” anggapan yang mengatakan BK sengaja dibiarkan meninggal pelan-pelan. Dalam kenyataannya, berbagai usaha dari luar untuk membantu perawatan BK justru dipersulit. Usaha politikus diplomat Soepeni untuk mendatangkan sendiri mesin cuci darah dari Singapura justru dihalangi.

Hatta dengan senang campur sedih memenuhi permintaan BK menjadi wali nikah bagi Guntur Soekarno karena BK tidak diizinkan meninggalkan tahanan rumah. Setelah sekian tahun tak bertemu, Hatta tak kuasa menahan tangis ketika di acara pernikahan Rachmawati BK muncul dalam kondisi mengenaskan. Tidak sempat terjadi pembicaraan apa-apa karena sejurus BK dibawa pergi oleh tentara setelah ratusan orang yang mendengar kehadiran BK berramai-ramai datang sambil berteriak “Hidup Bung Karno!”

Hatta pun kembali menulis surat ke Jenderal Soeharto meminta izin menengok BK. Kali ini Hatta aktif melobi kawan-kawan lawannya untuk dibantu memperoleh izin. Bantuan datang dari Mayor Jenderal Tjokropranolo, sekretaris militer Suharto. Hatta sudah kenal lama dengan mantan ajudan Pak Dirman ini sejak era perjuangan kemerdekaan di Jogja. Izin pun turun. Hatta dipersilakan menjenguk BK pada tanggal 19 Juni 1970 (hanya dua hari sebelum BK wafat). Ternyata BK sudah dipindah dari Wisma Yaso ke RSPAD Gatot Subroto sejak tanggal 16 Juni setelah kondisi kesehatannya merosot drastis. Hatta harus melewati penjagaan berlapis-lapis untuk masuk ke ruang di mana BK dibaringkan. Tidak ada peralatan medis apa pun di situ, juga tidak ada perawat yang berjaga-jaga, padahal kondisi BK tengah kritis. Ketika sampai, BK tengah tak sadarkan diri. Baru beberapa saat kemudian BK tersadar dan membuka mata.

Pertemuan berlangsung sangat mengharukan (menurut Prof Meutia Hatta, putri sulung Bung Hatta, ayahnya seringkali menangis setiap kali teringat pertemuan terakhir itu). Saat itu

Bung Karno sudah sangat lemah, tetapi wajahnya diselimuti rasa gembira sekaligus sedih menyaksikan sahabatnya datang berkunjung. Bung Karno mengulurkan sebelah tangannya, berusaha menyentuh wajah Bung Hatta sembari menyapa tersendat-sendat dalam Bahasa Belanda, “Je, Ta…. Je, Ta……” (Kau, Ta….Kau, Ta…..).

Bung Hatta menyambut uluran tangan itu dan menggenggamnya erat-erat, tertunduk tak kuasa menahan air matanya menyaksikan kondisi BK, tidak mampu berkata-kata. Dwitunggal ini saling menggenggam tangan tanpa bicara sembari meneteskan air mata. Sejurus kemudian, Bung Karno memaksa diri bicara di tengah isak tangisnya, “Hoe gaat het met jou…?” (Apa khabarmu?). Bung Hatta hanya bisa mengangguk-angguk sambil tersenyum. BK nampak kepayahan. Lidahnya membengkak, Ia sempat mengucapkan beberapa kata lagi, namun tak terdengar jelas. Hatta hanya mengangguk-angguk, tidak meminta BK mengulang kalimatnya. Keduanya kembali saling menggenggam tangan dengan isak tertahan ketika Bung Hatta sudah harus meninggalkan ruangan. Dua hari kemudian BK berpulang.

Di masa Orde Baru ketokohan Hatta justru kian menonjol, karena sepeninggal BK sangat sedikit Bapak Bagsa atau negarawan sekaliber dengannya yang bertahan. Sikapnya yang tidak mendukung namun juga tidak secara frontal menentang Orde Baru karena komitmennya untuk tidak lagi berpolitik praktis membuat para intel Kopkamtib tidak menilainya sebagai sumber ancaman. Tokoh lain seperti AH Nasution, Hoegeng, SK Trimurti, Mohammad Natsir dan Ali Sadikin yang menentang Orde Baru secara terbuka, secara sistematis dipinggirkan. Media dilarang meliput kegiatan mereka sehingga nama mereka hanya beredar di kalangan terbatas.

Dalam kehidupan pribadi walau hanya mengandalkan pensiun, beban Hatta sudah banyak berkurang ketika putrinya satu demi satu “jadi orang”. Di tahun 1970 Hatta berkesempatan berkunjung ke Digul, tempat di mana ia diasingkan dulu. Dalam kunjungan ini panitia penyambut mengulurkan seamplop tebal uang sebagai “uang kunjungan”. Hatta nampak kesal, lalu berkata “Itu uang rakyat, saudara. Kembalikan!”. Setahun kemudian atas bantuan pemerintah. Hatta didampingi istri dan putri bungsunya berobat ke Belanda. Hatta pun hanya berobat dan bertemu beberapa kawan lama, tidak sekalian jalan-jalan keliling Eropa sehingga bekalnya lumayan banyak tersisa, dan Hatta mengembalikannya ke negara.

Hatta sempat memimpin sebuah komisi independen untuk menyelidiki tuduhan korupsi yang marak pada masa awal pemerintahan Orde Baru. Hasil laporannya tidak dipublikasikan, dan hanya ada dua kasus yang ditindaklanjuti. Sekian tahun kemudian baru terungkap bahwa dalam Komisi Hatta terkuak betapa korupsi sudah mulai menjalar ke mana-mana, dan harus diambil serangkaian tindakan tegas untuk mengatasinya. Rekomendasi itu diabaikan .

Yang paling serius adalah mega-korupsi Pertamina. Ketika Ahmad Thahir, perwira militer tangan kanan Dirut Pertamina Ibnu Sutowo, wafat dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Hatta membuat wasiat kepada keluarganya untuk nantinya ia tidak dimakamkan di TMP Kalibata. Ini merupakan cara halus Hatta memprotes keras kedua hal tersebut; pembiaran mega-korupsi Pertamina, dan pemakaman seorang koruptor besar di TMP. Hoegeng mengikuti jejaknya, menolak dimakamkan di TMP dengan alasan yang sama.

Di tahun 1978 Hatta sempat bergabung dengan kelompok Petisi 50. Namun partisipasinya hanya dalam diskusi umum. Hatta tidak lagi tertarik untuk mengikuti suatu gerakan politik.

Ketokohan Hatta dipertegas ketika pada tanggal 15 Agustus 1972 Presiden Soeharto menyampaikan penghargaan tertinggi yang dapat diberikan negara kepada warganya, yakni Bintang Republik Indonesia Kelas I Adipurna. Seperti telah dipaparkan di atas, hanya ada tiga orang WNI bukan presiden yang menerima penghargaan ini. Selanjutnya seiring dengan melunaknya sikap Orde Baru terhadap Bung Karno, pada tahun 1986 Bung Karno dan Bung Hatta dianugerahi gelar Pahlawan Proklamator. Sebagai pengukuhan sekaligus untuk mengistimewakan kedudukan kedua tokoh itu, pada tahun 2012 negara menganugerahkan lagi gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Hanya dua orang Bapak Bangsa ini yang masing-masing menyandang dua gelar pahlawan sekaligus.

Tidak menentang Orde Baru tidak berarti Hatta tidak berbuat apa-apa. Ia nampaknya tidak lagi terlalu berminat dengan generasinya. Hatta hanya berminat berbicara kepada generasi muda karena ia berharap Indonesia akan mengalami perbaikan berarti di tangan generasi penerus ini. Di usia yang kian renta Hatta tetap bersemangat tampil sebagai pembicara dalam kegiatan-kegiatan yang berfokus pada pembinaan generasi muda. Sebagai contoh, dalam Kongres Asosiasi Sarjana Ekonomi Indonesia yang berlangsung di Bogor, Juni 1979. Bung Hatta tak hanya memaksakan diri untuk hadir, melainkan juga menulis uraian yang cukup panjang untuk teks pidatonya di hadapan peserta kongres. Untuk penulisan naskah pidatonya itu, ia menghabiskan waktu seharian penuh di antara koleksi buku-bukunya di perpustakaan pribadi rumahnya. Keesokan hari, saat menyampaikan pidato, tampak Bung Hatta tidak dalam kondisi sehat. Belum tuntas pidato dibacakan, Bung Hatta harus beristirahat. Edi Swasono ekonom yang juga menantunya kemudian membacakan setengah dari teks pidato itu yang belum disampaikan hingga akhir.

Dalam uraiannya Bung Hatta menegaskan kembali pentingnya koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia, bukan BUMN atau konglomerasi. Para hadirin merupakan ekonom dari kampus-kampus ternama, bukan hanya dalam negeri, melainkan juga luar negeri. Di antaranya, para teknokrat lulusan University of California, Berkeley, AS. Mayoritas mereka memandang Bung Hatta sebagai ekonom senior dan guru besar dengan ide-ide di luar arus besar. Saat itu, haluan perekonomian nasional condong kepada kapitalisme yang mengandalkan utang dari pemerintah negara-negara asing.

Pada 3 Maret 1980 Bung Hatta masuk RS Cipto Mangunkusumo guna menjalani perawatan. 10 hari berikutnya kondisi fisiknya kian merosot sehingga harus menjalani tindakan medis di ruang ICU. Pada pukul 18.56 WIB, hari Jumat, 14 Maret 1980, Bung Hatta berpulang.

Keesokan harinya, ribuan orang berbondong-bondong menuju rumah duka di Jalan Diponegoro 57, Jakarta. Jalan-jalan menuju makam Bung Hatta dipenuhi lautan manusia. Sesuai wasiatnya Hatta dimakamkan di Tanah Kusir di tengah rakyat biasa, di taman makam pahlawan. Doa pelepasan yang dibawakan Buya Hamka di tepi liang lahat mengoyak-ngoyak perasaan. Indonesia berduka telah kehilangan semua proklamatornya.

***

Tinggalkan Balasan ke faisal basri Batalkan balasan